ここから本文です。

議会の概要

県議会とは 沿革 機構 権限 議長・副議長 定例会・臨時会 傍聴 県の計画(議案)が決まるまで 閉会中の活動 冊子「議会の概要」

県議会とは

私たちの県を明るく住みよい社会にしていくためには、県民一人一人が県政に強い関心を持ち、住民の意思が直接反映されたきめ細かな行政が行われるようにすることが必要です。

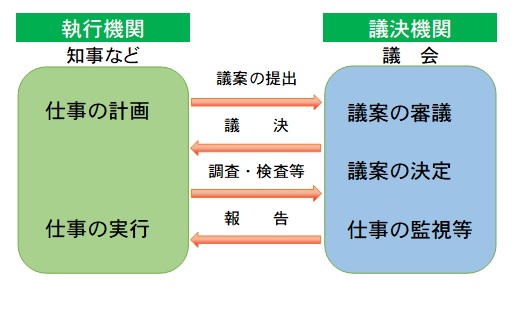

県議会は、県民の選挙によって選ばれた代表者(県議会議員)によって構成され、条例を制定したり、知事が計画した仕事の方針(議案)を審議し決定(議決)します。その決定に基づいて知事は計画を実行(執行)していきます。

したがって、議会は、県民が議員を通じて県政に参加する最も重要な場といえます。

地方自治法上の位置付けについて

令和5年4月26日、地方議会の役割、議員の職務等の明確化を内容とする地方自治法改正案が国会で可決・成立しました。(令和5年5月8日公布・施行)

改正概要については、全国都道府県議会議長会ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

沿革

明治15年4月に完成の県会議事堂

明治15年4月に完成の県会議事堂

明治11年7月に、太政官布告による府県会規則に基づいて県下を1区16郡に編成し、その郡区の人口比率によって県会議員の定数を44人と定めました。

被選挙人の資格は満25歳以上の男子で1カ年に地租(税金)を10円以上納める者とし、また、選挙人は満20歳以上の男子で1カ年に地租(税金)を5円以上納める者として、翌12年1月から2月にかけて選挙が行われております。

布告により体系化された本県最初の通常県会は、明治12年3月20日から4月19日までの31日間にわたり開かれました。

創設当時の県会は、府県会規則により任期4年で2年ごとに半数が改選されていました。

この方法は、明治32年7月の府県制の全文改正が行われるまでの20年間続きました。

大正14年5月に公布された普通選挙法による最初の県議会選挙が昭和2年に行われ、定数が37人になりました。

以後4年の任期満了ごとに3回にわたり定期改選が行われました。

昭和14年に改選された議員は、昭和18年の改選期に戦時中の非常措置として任期を1年延長され、その後も毎年1年ずつ任期を延長され、昭和22年までの7年7カ月間にわたって在職しております。

昭和6年に建設の議事堂

昭和6年に建設の議事堂の議場風景

現在の議事堂(議会庁舎)

明治・大正・昭和にわたり内務省のもとに統括されていた中央集権的な地方自治制度は、昭和22年5月3日に施行された新憲法にもとづく地方自治法により根本的に改革されました。

この新地方自治制度発足直前の昭和22年4月に、婦人参政権が与えられて初めての県会議員の選挙が行われ52人の議員が選ばれましたが、そのうち戦前から引き続いて選ばれた議員は9人でした。

なお、議員の定数については、昭和34年に56人、昭和50年に57人、昭和54年に59人、平成元年に62人、平成3年に63人となっております。

地方自治法施行後の昭和22年5月28日に招集された臨時会を第1回宮城県議会と称して以来、昭和37年1月16日に招集された臨時会が第100回宮城県議会、昭和57年9月22日に招集された定例会が第200回宮城県議会、平成16年2月18日に招集された定例会が第300回宮城県議会、平成26年11月26日に招集された定例会が第350回宮城県議会となっております。

議事堂については、はじめ仙台市勾当台にあった宮城師範学校が臨時に充てられていましたが、市内表小路に明治14年に着工し、翌15年4月28日に落成しております。工費は16,398円余でした。

その後、大礼記念事業として昭和6年に新たに建設されましたが、この議事堂も老朽化に加え、昭和53年6月12日の宮城県沖地震の影響もあり、昭和59年7月に着工し昭和61年5月に完成したのが現在の議事堂です。

機構

県議会は、各選挙区ごとに選ばれた県議会議員によって組織されます。

議員は4年に1回の選挙によって選ばれます。

権限

議決

- 条例の制定、改正、廃止を決めます。

- 県の予算を決め、決算を認定します。

- 特に重要な県工事請負契約を結ぶことを決めます。

- 県有財産の取得、処分などを決めます。

- 市町村の合併などを決めます。

- そのほか法律や条例で決められている重要な事柄を決めます。

選挙

議員の中から議長、副議長を選びます。また、県民の中から選挙管理委員を選びます。

同意

知事が副知事、教育委員会委員、公安委員会委員、人事委員会委員、監査委員などを任命する場合は、議会の同意が必要です。

調査・検査

県の仕事が正しく行われているかどうかなどを調査したり、検査したりします。

意見書の提出

県民の福祉や利益となることについて、政府等に意見書を提出します。

請願の受理

県民の請願(要望)を受け、審査し、適当と認めるものは知事等執行機関へ送付します。

議長・副議長

議長・副議長は議員の中から選挙で選ばれます。議長は議会を代表し、会議の進行を行います。副議長は、議長に事故等があるとき、その代わりを務めます。

定例会・臨時会

県議会は、原則として2月、6月、9月、11月の年4回定期的に開かれる定例会と、特に必要があるときに開かれる臨時会があり、知事が招集します。

傍聴

議場には傍聴席があり、傍聴できます。車いすでの傍聴もできます。

県の計画(議案)が決まるまで

1 招集

知事が議会を招集します。

2 議会運営委員会

議員の中から12人の委員を選び、議会の運営方針について話し合います。

3 会議

議会の最終的な意思を決めるところで、本会議を開くには議員定数の半分以上の出席が必要です。

- 開会(議長が開会を宣言します。)

- 会期の決定(議会の開催期間を決めます。)

- 議案の説明(知事が提出議案について説明します。)

- 質疑・質問(議員が議案や県の仕事について質問し、知事や部局長が答えます。)

- 委員会付託(議案を専門的に審査するために所管する委員会に付託します。)

4 常任委員会・特別委員会

常任委員会は、付託された議案・請願などについて専門的に審査するため6つの委員会があり、議員はいずれか1つの委員会の委員になっており、審査した議案などについて賛成か反対かを決めます。

また、特別委員会は、特別に重要な問題をより専門的に審査・調査するために議会の議決によって設けられます。

5 本会議

- 委員長報告(委員会の審査が終わると再び本会議を開き、各委員長が審査の経緯と結果を報告します。)

- 討論(議員が議案について賛成か反対かを決めます。)

- 採決(議案について賛成か反対かを決めます。)

- 閉会(すべての議案の採決が終わると議長が閉会を宣言します。)

閉会中の活動

県議会の閉会中においても、各委員会は必要に応じて会議を開いて請願などの審査をしたり、各地の施設の状況等の調査を行って、県民の要望等を県政に反映させるための活動を行っています。

冊子「議会の概要」

宮城県議会の沿革や議会の仕組みなどをわかりやすくまとめた「議会の概要」を発行しています。

お問い合わせ先

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

こちらのページも読まれています