ここから本文です。

石巻圏域の松くい虫被害の状況と対策について

1.石巻圏域の松林について

石巻圏域には、約4,200haにわたり松林が広く分布しています。

松林は、海岸や島しょで防風、飛砂防止、魚つきなどの効果を発揮するだけでなく、急傾斜地では土砂の崩壊を防止します。また、特別名勝「松島」を代表とする観光資源にもなっており、私たちの生活と深く関わっています。

特別名勝「松島」の宮戸島(東松島市)

三陸復興国立公園の出島(女川町)

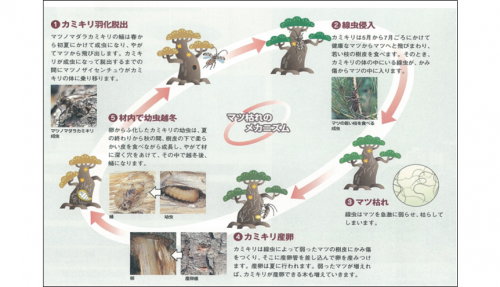

2.松くい虫被害の仕組み

松くい虫被害とは、「マツノマダラカミキリ」に寄生する「マツノザイセンチュウ」が樹体内で通道障害(水を吸い上げる能力の阻害)を引き起こし、マツを枯らせてしまう現象を指します。

マツノマダラカミキリ成虫がマツの若い枝の樹皮を食べるときに、かみ傷からマツノザイセンチュウがマツ樹体内に侵入すると言われています。

また、マツノマダラカミキリは弱ったマツに産卵する習性があります。マツノザイセンチュウの侵入・増殖が原因で弱ってしまったマツに、マツノマダラカミキリが産卵した場合、翌年7月頃にはマツノザイセンチュウが体表に寄生した状態で樹体から成虫が羽化脱出し、新たなマツを後食することで被害が拡大します。

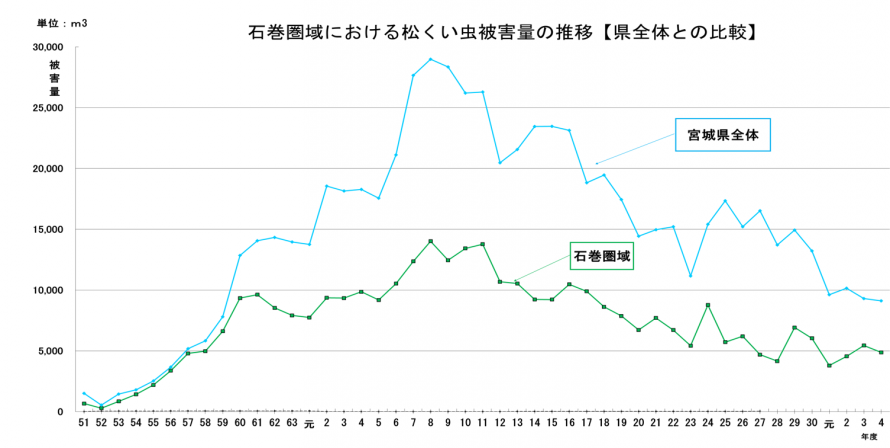

3.松くい虫被害の推移

宮城県では、昭和50年に石巻市大門崎ではじめて被害が確認され、平成8年のピーク時には石巻圏域で14,000立方メートルの被害が確認されました。

東日本大震災の影響による防除対策の不足から、平成24年度に一時的に被害量が増加しましたが、全体的には減少傾向を示しています。

なお、令和4年度の石巻圏域の被害量は4,874立方メートル(対前年比90%)となり、引き続き総合的な防除対策が必要な状況となっています。

4.松くい虫被害対策について

効率的な松くい虫被害対策を行うためには、「予防」と「駆除」を組み合わせて実施する必要があります。

「予防」では、薬剤の散布や樹幹注入を行い、マツノマダラカミキリの殺虫やマツノザイセンチュウの侵入・増殖を防止し、守るべき松林が枯れないようにします。

一方、「駆除」では、被害を受けて枯れたマツを適切な時期に伐倒し、薬剤処理等で被害木の中にいるマツノマダラカミキリを殺虫することで被害拡大を防ぎます。

併せて、松くい虫被害を受けて減少してしまった松林の「再生」への取組も重要です。特別名勝「松島」地域など、松林が観光資源となっている地域では、被害跡地に松くい虫被害に抵抗性があるマツ苗木を植栽し、景観の保全・回復を図ることとしています。

被害木の伐倒の様子

ヘリコプターによる薬剤散布(空中散布)の様子

5.関連リンク集

宮城県水産林政部の関連ページは下記のとおりです。

お問い合わせ先

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください