ここから本文です。

それぞれの処分方法は?

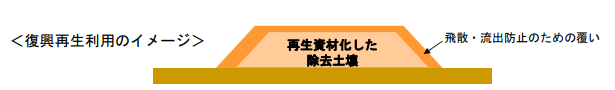

復興再生利用

検討の流れ

国は、これまで「再生資材化した除去土壌の安全な利用に係る基本的考え方(環境省 平成28年6月30日)」に従い、福島県内で実証事業を実施してきました。

これらから得られた知見や課題(放射線等に関する安全性、土木構造物の安定性、及び管理方法を含む使用性・機能性等)の検証を行うことにより、再生資材化した除去土壌を適切な管理の下で利用するため、国は除去土壌の復興再生利用の基準等を策定し、全国的な理解醸成にも取り組んでいます。

復興再生利用の基準のポイント

1.再生資材化した除去土壌の放射性セシウム濃度

※ 追加被ばく線量1mSv/年を満たすように8,000Bq/kg以下を設定

2.飛散、流出の防止

3.空間線量率の測定(施工時・維持管理時)

4.生活環境の保全(騒音・振動等)

5.再生資材化した除去土壌の利用場所であることの表示

6.再生資材化した除去土壌の利用場所、利用量、放射能濃度等の記録・保存

7.事業実施者や施設管理者等との工事及び管理における役割分担等を協議

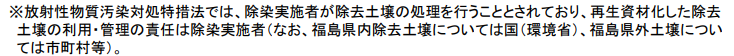

埋立処分

検討の流れ

国は、これまで「除去土壌の処分に関する検討チーム」(福島県外の除去土壌を対象)、「中間貯蔵施設における除去土壌等の減容化技術等検討ワーキンググループ」(福島県内の除去土壌を対象)において、除去土壌の埋立処分についての議論や実証事業(東海村・那須町・丸森町)を実施してきました。

これらから得られた知見や課題(放射線防護に関する方針、処分基準の論点・ポイントの整理、作業上の放射線安全、周辺環境の安全確認(覆土による遮蔽、飛散・流出防止、地下水汚染防止))の検証を行うことにより、除去土壌を適切な管理の下で処分するため、国は除去土壌の埋立処分基準等を策定し、全国的な理解醸成にも取り組んでいます。

埋立処分の基準のポイント

1. 除去土壌の飛散・流出の防止

2. 埋立処分に伴う生活環境の保全

3.周囲の囲い及び表示

4.埋立処分のための施設設置を行う場合の生活環境の保全

5. 敷地境界における空間線量率の測定(モニタリング)

6.記録及び図面の作成と保存

7. 開口部の閉鎖

8.放射性セシウムが溶出する除去土壌を埋立処分する場合の措置

除去土壌の埋立処分に係る要件のイメージ

お問い合わせ先

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

同じカテゴリから探す

- 農林業系廃棄物の処理は危ない?

- 宮城県にはどれくらいの量の汚染廃棄物があるの?

- 安全に処理した事例はあるの?

- 放射性物質汚染廃棄物ってなんですか?

- それぞれの処理方法

- 宮城県指定廃棄物等処理促進市町村長会議等

- どうやって処理するの?

- どうして処理が必要なの?

- 焼却施設の安全対策はどうなっていますか?

- 最終処分場の安全対策はどうなっていますか?

- 農林業系廃棄物の焼却で放射性物質は広がらないの?

- バグフィルターが放射性物質を除去した実績はありますか?

- 宮城県にはどれくらいの量の除去土壌等があるの?

- どうやって処分するの?

- 関連リンク

- これまでの経緯

- それぞれの処分方法は?

- Q&A

- どこを除染したの?

- 除染って何ですか?

- どうやって保管しているの?

- 第10回宮城県指定廃棄物処理促進市町村長会議の議事録について

- 第7回指定廃棄物処分場に係る市町村長会議について(第7回)

- 指定廃棄物の最終処分場等に係る市町村長会議について(第1回)

- 第9回宮城県指定廃棄物処理促進市町村長会議の議事録について

- 第14回宮城県指定廃棄物等処理促進市町村長会議の議事録について

- 第13回宮城県指定廃棄物等処理促進市町村長会議の議事録について

- 放射性物質汚染廃棄物対策室の新設について

- 第12回宮城県指定廃棄物等処理促進市町村長会議の議事録について

- 第11回宮城県指定廃棄物等処理促進市町村長会議の議事録について

- 外部リンク