ここから本文です。

ナラ枯れ被害と対策

宮城県のナラ枯れ被害について

ナラ枯れ被害は正式名称「ブナ科樹木萎凋病」といい、夏から秋にかけてコナラやミズナラが急に赤く枯れ枯死する被害です。

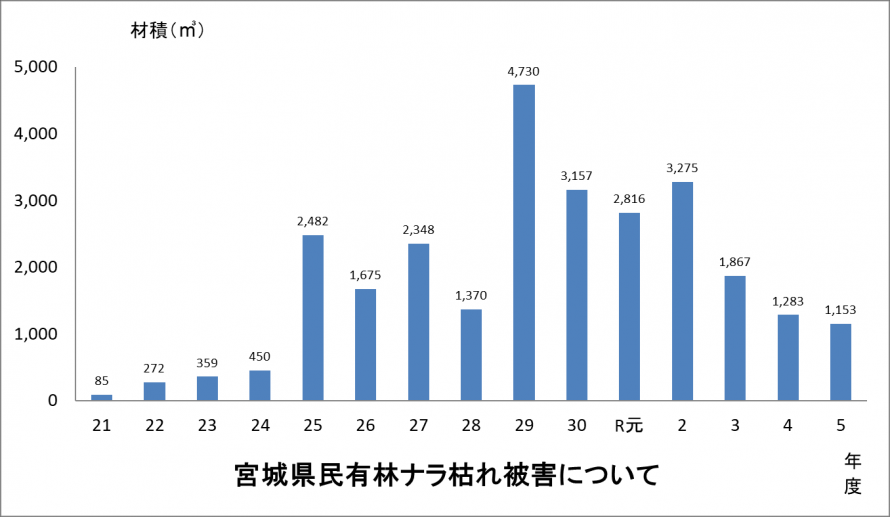

宮城県では平成21年に大崎市鳴子温泉で初めて被害が確認され、平成25年度に丸森町において大きな被害が発生し、県全体の被害量は前年度比約7倍となりました。その後、平成29年度は、県南部や仙台市近郊の被害が増加したことなどにより、前年度比3.5倍と過去最大の被害量となりました。本県のナラ枯れ被害は、減少傾向にあり、令和5年度は前年度比90%の1,153立方メートルに減少しました。

ナラ枯れ被害の仕組み

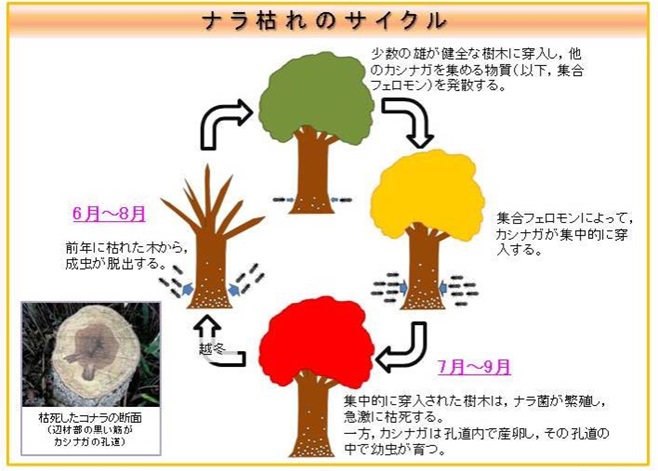

ナラ枯れ被害は、「カシノナガキクイムシ」により持ち込まれる「ナラ菌」がナラの樹体内に入ることで通水機能が損なわれ枯れる仕組みになっています。

カシノナガキクイムシが羽化脱出し、健全なナラにオスが穿入しますが、そこで多数の成虫を集める集合フェロモンを発散し、集中的に穿入し(マスアタック)、産卵を行います。その際にカシノナガキクイムシによりナラ菌が持ち込まれ、繁殖します。カシノナガキクイムシが孵化・成長し、翌年の6月頃に羽化脱出し被害が拡大するサイクルになっています。

枯れている木には幹、特に根元付近に大量の穴と木くず(フラス)が堆積していることが特徴です。また、一般的に大径木の被害が多くなります。

左からカシノナガキクイムシの穿入孔、フラスの堆積、ナラ枯れ被害の遠景の写真です。

ナラ枯れ被害の対策

ナラ枯れ被害の対策には、「予防」と「駆除」があります。

「予防」はナラが枯れないよう、幹に薬剤を直接注入することでナラ菌やカシノナガキクイムシの繁殖を防止する方法やナラの幹に粘着剤やビニールを被覆し穿入を防止するといった対策があります。また、健全なナラを伐採し、萌芽更新を促すことで被害を受けやすい大径木を除くことも有効な予防対策になります。

「駆除」は被害を受けて枯れたナラを伐倒し、薬剤処理等をすることにより、被害木内のカシノナガキクイムシを殺虫し、羽化脱出を防ぐことから、翌年の被害拡散を防止するすることができます。

宮城県では、薬剤注入や幹の被覆による予防対策は実施しておらず、主に駆除による被害量の減少に力を入れて取り組んでいます。また、令和3年度から被害を受けやすい高齢級化したナラ林の更新伐の支援を実施しています。

予防対策について詳しくは林野庁のHPを参考にしてください。

駆除

県内の駆除対策としては、伐倒駆除及び立木くん蒸の取組を行っています。

伐倒駆除は伐ったナラをビニールで被覆し、薬剤でくん蒸処理する方法、搬出しチップ処理する方法、炭化処理する方法が主となっています。松くい虫被害対策と同じですが、薬剤使用量は約2倍、伐根や受け口の処理、松くい虫被害材より細かく裁断する等、処理に当たっては注意が必要です。

立木くん蒸は枯損木を伐倒せず、そのままの状態で孔を開け、薬剤でくん蒸処理する方法です。

被害量を減少させるためには、当年度に枯れたナラを当年度中、遅くともカシノナガキクイムシの羽化脱出する6月上旬までに駆除することが必要となります。漏れの無い駆除を実施するために県・市町村・森林組合や森林所有者等で被害木調査を実施しており、被害減少に努めています。

左から立木くん蒸、伐倒くん蒸、チップ化処理の写真です。

参考資料

- 宮城県ナラ枯れ被害対策推進方針(PDF:85KB)

- 宮城県ナラ枯れ被害対策推進方針(別表)(PDF:89KB)

- ナラ枯れ被害材利用ガイドライン(PDF:256KB)

- ナラ枯れ被害材移動通知書(PDF:38KB)

お問い合わせ先

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

同じカテゴリから探す

- 海岸防災林の伐採木等の有効利用について

- 宮城県松くい虫防除対策協議会を開催しました

- 宮城県森林審議会森林保護部会を開催しました

- 保安林制度について

- 申請書・届出書ダウンロードサービスページ

- 森林育成班の業務

- 林業種苗生産事業者講習会の開催

- 県有林班の業務

- 森林整備に関する補助事業について

- 造林面積400 ha/年の実現に向けた再造林の推進について

- 林業関係団体リンク

- 森林育成事業(造林保育)について

- 森林保険に加入しましょう

- 立木伐採届出

- 立木の伐採に係る手続きフロー

- 一般社団法人宮城県林業公社

- 種苗のページ

- 森林土木事業独自単価表

- 森林簿の閲覧や森林基本図等の交付手続き

- 海岸防災林の保育管理に関する発注見通し

- 地域森林計画

- 令和元年東日本台風災害からの林地復旧の完了について

- 農山漁村地域整備交付金を活用した宮城県治山整備計画

- 管理指導班の業務

- 保安林について

- 農山漁村地域整備交付金による宮城県森林整備計画について

- 山火事予防について

- 森林病害虫等防除に関する指針等について

- 宮城県森林審議会森林保護部会を開催しました

- 宮城県松くい虫防除対策協議会を開催しました

- 森林土木工事関係要領等

- ナラ枯れ被害と対策

- 保安林について

- 林地開発制度について

- 宮城県森林情報提供システムについて

- 森林計画制度について

- 森林を所有したときは市町村への届出が必要になります。

- 宮城県治山施設個別施設計画

- 低コスト再造林の実践提案募集について

- 治山班の業務

- 平成23年東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)の被害と復旧状況

- 令和元年東日本台風の被害と復旧状況

- 令和4年7月の大雨の被害と復旧状況

- みやぎの治山事業

- 平成20年岩手・宮城内陸地震の被害と復旧状況

- 平成15年宮城県北部連続地震の被害と復旧状況

- 一般社団法人宮城県林業公社の改革について

- NPO法人あぶくまの里山を守る会が「令和5年度住みよいみやぎづくり功績者」として表彰されました

- 小規模山地災害対策促進事業補助金

- 海岸防災林の保育管理について