ここから本文です。

小児慢性特定疾病医療費助成を受けるためには

目次

ボタンをクリックしてください。

|

|

|

|

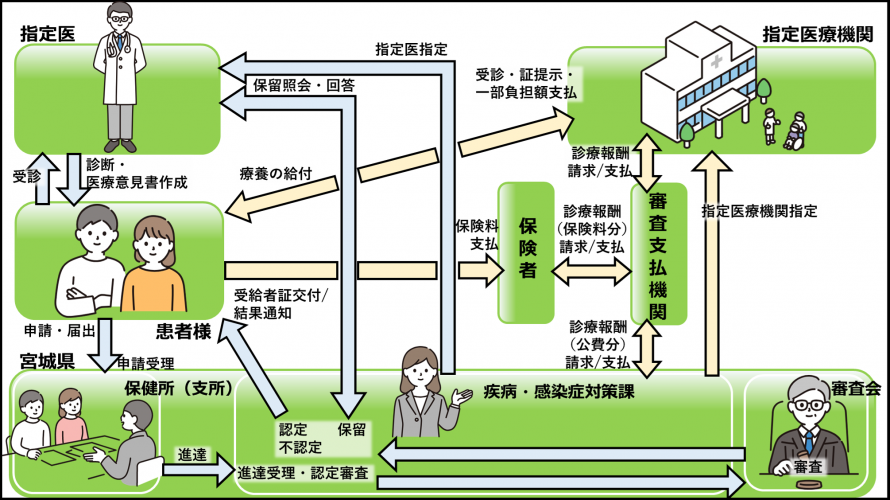

小児慢性特定疾病医療費助成制度とは

概要

児童福祉法に基づき、慢性疾病にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成を目的として、その治療方法の確立と普及を図り、併せて患者家庭の医療費の負担軽減に資するため、医療費の自己負担分を助成する制度です。

医療費助成を受けるためには、指定医が作成した診断書(医療意見書)その他必要書類をご用意の上、管轄の保健所に申請していただく必要があります。

県では、申請を基に審査を行い、医療費助成の基準を満たす場合は受給者証を発行します。

指定医療機関において、受給者証を提示することで、医療費に係る自己負担が軽減されます。

小児慢性特定疾病医療費助成の流れ

対象疾病の概要、対象基準等

対象者

次の1、2の要件を満たす児童等です。

- 18歳未満の児童等。ただし、18歳到達時点において本事業で医療給付対象として認定されており、引き続き治療が必要と認められる場合は、20歳を迎える誕生日の前日まで延長することができます。

- 対象疾病に罹患し、保険診療による治療を受けており、当該疾病の状態が国の定める基準に該当する方。

成年年齢の引き下げについて

以下のリンク先を御参照ください。

宮城県難病・小児慢性特定疾病ポータルサイト(別ウィンドウで開きます)

申請手続について(新規申請)

下記を御確認の上、お住まいの地域を管轄する保健所に申請してください(受付機関一覧はこちら)。

なお、各申請書様式の押印欄への押印は不要です。

| 全員共通で必要なもの | 様式 | |

|---|---|---|

| (1) |

支給認定申請書 |

申請書様式(PDF:168KB) 同意書様式(PDF:137KB) |

| (2) | 世帯調書 | 様式(PDF:40KB) |

| (3) |

保険照会にかかる同意書 同意書の要否は加入保険によって異なります。 |

様式(PDF:59KB) |

| (4) |

医療意見書 (※指定医に記載してもらってください。) |

対象疾病の概要や当該事業における対象基準(外部サイトへリンク) (※診断の基準含む) |

| (5) |

療育指導連絡票(医療意見書別紙) (※医療意見書と併せて指定医に記載してもらってください。) |

様式(PDF:98KB) |

|

(6) |

世帯全員の住民票謄本(円滑な審査のため「続柄入り」「マイナンバー入り」でお願いします。) |

|

| 備考 | ||

| (7) |

医療保険の資格情報が確認できる資料の写し ※以下の資料となります。

※マイナンバー連携による資格情報の確認を希望する場合は、不要です。 |

提出が必要な方の範囲は、下記の【表1】を確認してください。 |

| (8) |

市町村民税課税証明書もしくは非課税証明書 令和7年7月~令和8年6月の間の申請には、令和7年度分の証明書が必要です。 患者の加入保険が、社会保険で被保険者の市町村民税が非課税の場合 |

提出が必要な方の範囲は、下記の【表1】を確認してください。 |

| ◆該当者のみ提出して下さい◆ | 備考 | |

|

(9) |

世帯内に他に指定難病医療費又は小児慢性特定疾病医療費の受給者がいる場合は、その患者様の医療受給者証の写し | |

| (10) |

重症患者認定申請書 重症患者認定基準(外部サイトへリンク)に該当し、重症申請する場合に提出してください。 |

様式(PDF:114KB) |

| (11) |

人工呼吸器等装着者であることを証明する書類(医療意見書別紙)(※指定医に記載してもらってください。) 人工呼吸器等装着者認定基準(PDF:315KB)に該当し、申請する場合に提出してください。 |

|

| (12) | 患者が18歳以上で、本人以外が申請するとき | 様式(PDF:26KB) |

| ◆お持ちの方は窓口に提出して下さい◆ | 備考 | |

|

(12) |

生活保護受給者証の写し | |

| (13) | 血友病の患者様、又は申請する疾病により人工透析を行っている患者様に限り「特定疾病療養受療証」 | |

【表1】(7)(8)の書類について

|

医療保険の資格情報が確認できる資料の写しと税証明 |

||

|---|---|---|

|

同じ国保に加入している方全員分 |

申請者が後期高齢医療保険に加入している場合は、「患者と同じ国保に加入している方全員分+後期高齢医療保険に加入している申請者分」の医療保険の資格情報が確認できる資料の写し・住民税(非)課税証明書の提出も必要となります。

| 医療保険の資格情報が確認できる資料の写しと税証明 | |

|---|---|

| 〔被保険者が患者本人の場合〕 | 患者本人の分 |

| 〔被保険者が患者以外の場合〕 | 患者本人の分と被保険者の分 |

住民税非課税の方の場合

住民税非課税の方(※1)は、非課税収入申告書(PDF:124KB)と、障害年金等下記の年金・手当を受給している場合は、それを証明する書類を提出してください。

対象者(次のいずれかを受給している方)

障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金等の公的年金、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、特別児童扶養手当

証明する書類

申請者の障害年金等、特別児童扶養手当等の受給金額がわかる書類(年金証書の写し、振込通知書の写し、特別児童扶養手当等の証書の写し等)

医療受給者証の記載内容に変更があった場合等の申請・届出

医療受給者証が交付された後に、医療保険や住所などに変更が生じた場合等は、更新手続きとは別に速やかに変更手続きをしてください。(自己負担上限額が変更となる場合がありますので、速やかな手続きが必要です。)

下記を御確認の上、お住まいの地域を管轄する保健所に申請・届出してください(受付機関一覧はこちら)。

なお、各申請書様式の押印欄への押印は不要です。

目次

(「申請・届出種別一覧表」は、申請・届出の必要性を判断する際にご活用ください)

各種申請・届出

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

申請・届出種別一覧表

申請・届出の種別については、以下の一覧のとおりです。申請・届出の必要性を御判断いただく際に、ご活用ください。

| 申請・届出に係る状況 | 申請・届出の名称 |

| 患者が新たに別の小児慢性特定疾病に罹患し、追加で認定を受けようとする場合 | 副疾病追加 |

| 重症の認定を受けようとする場合 | 重症認定 |

| 既に認定を受けている受給者が人工呼吸器等装着者の認定を受けようとする場合 | 人工呼吸器等切替 |

| 仙台市又は他の都道府県で小児慢性特定疾病の受給者証を交付されている者が、本県へ転入し、引き続き受給者証の交付を受けようとする場合 | 転入 |

|

(1)基準世帯員が増減・変更する場合(保険変更・住所変更・転出・転入・死亡など) (2)基準世帯員の市町村民税課税額が更正決定により変更となった場合 (3)保護者が変更となった場合 等により、自己負担上限月額の再認定を受けようとする場合 |

自己負担上限月額再認定 |

| 小児慢性特定疾病に認定された患者のうち、階層区分が一般所得1以上の方で、支給認定を受けた小児慢性特定疾病に係る医療費総額が50,001円以上の月が申請月を含む直近12か月以内で年間6回以上ある場合に該当し、自己負担上限月額の軽減措置である「高額かつ長期」の認定を受けようとする場合 | 高額かつ長期 |

|

(1)世帯内に複数の小児慢性特定疾病受給者又は指定難病受給者(同一医療保険に属する者)が存在する場合 (2)受給者本人が小児慢性特定疾病及び指定難病で認定を受けている場合 に該当し、自己負担上限月額の軽減措置である「世帯按分」の適用を受けようとする場合 |

世帯按分 |

| 保険が変更となった場合 | 保険変更 |

| 受給者の生活保護が開始・廃止された場合 | 生活保護切替 |

| 氏名・住所・送付先が変更となった場合 | 氏名・住所・送付先変更 |

| 死亡その他の理由により医療給付を終了するとき、県外又は仙台市へ転出したとき。 | 返還 |

| 受給者証を棄損・汚損・紛失した場合 | 再交付 |

|

(1)新規申請が認定された方が、当該申請に係る受給者証が交付されるまでの間、医療費を支払った場合 (2)受給者の方が受給者証を提示せずに医療費を支払った場合 (3)自己負担上限月額の減額申請が認定された受給者の方が、当該申請日以降に新たに認定された自己負担上限月額を超える医療費を支払った場合 等 |

療養費払い |

各種申請・届出

| 手続の種類 | 必要な書類 |

|---|---|

| 副疾病追加 | |

| 患者が新たに別の小児慢性特定疾病に罹患し、追加で認定を受けようとする場合 | 全員共通で必要な書類 |

| (1)病状変更支給認定申請書(PDF:222KB) ※研究利用に同意する場合、同意書(PDF:137KB) |

|

| (2)医療意見書(疾病ごとに厚生労働省が指定する様式)(外部サイトへリンク) | |

| (3)受給者証の写し | |

| 以下、該当者のみ | |

| (4)重症申請書(PDF:114KB)(重症認定を同時申請する場合必須) | |

| (5)人工呼吸器等装着者申請書(PDF:322KB)(人工呼吸器等認定を同時申請する場合必須) | |

| (6)血友病の患者様、又は申請する疾病により人工透析を行っている患者様に限り、「特定疾病療養受療証」 | |

| ▲目次に戻る | |

| 重症認定 | |

| 重症の認定を受けようとする場合 |

(1)病状変更支給認定申請書(PDF:212KB) |

| (2)受給者証の写し | |

|

(3)重症申請書(PDF:114KB)(重症申請書の添付資料(下記3点のうち、いずれか)) ・(3-1)6か月以内に作成された医療意見書(疾病ごとに厚生労働省が指定する様式)(外部サイトへリンク) |

|

| (4)(3-1)を提出しない場合は、現在認定されている疾病の医療意見書の写し | |

| ▲目次に戻る | |

| 人工呼吸器等切替 | |

| 既に認定を受けている受給者が人工呼吸器等装着者の認定を受けようとする場合 | (1)病状変更支給認定申請書(PDF:212KB) ※研究利用に同意する場合、同意書(PDF:137KB) |

| (2)人工呼吸器等装着者申請書(PDF:322KB) | |

| (3)医療意見書(疾病ごとに厚生労働省が指定する様式)(外部サイトへリンク) | |

| (4)受給者証の写し | |

| ▲目次に戻る | |

| 転入 | |

|

仙台市又は他の都道府県で小児慢性特定疾病の受給者証を交付されている者が、本県へ転入し、引き続き受給者証の交付を受けようとする場合 |

全員共通で必要な書類 |

| (1)転入前に交付されていた受給者証の写し | |

| (2)転入支給認定申請書(PDF:102KB) | |

| (3)世帯調書(PDF:40KB) | |

|

(4)医療保険の資格情報が確認できる資料の写し ※以下の資料となります。

※マイナンバー連携による資格情報の確認を希望する場合は、不要です。 ※提出対象者は以下の資料を御参照ください。 |

|

|

(5)患者及び保護者の住所が確認できる公的機関発行の書類(円滑な審査のため「続柄入り」の世帯全員の住民票の提出に御協力ください) |

|

| (6)市町村民税課税証明(非課税の場合は公的年金等収入額・合計所得金額の記載のある非課税証明書) | |

| (7)患者及び保護者の、マイナンバー確認書類(マイナンバー付き住民票、マイナンバーカード、マイナンバーの通知カードなど) | |

| 以下、該当者のみ | |

| (8)無収入証明書(PDF:93KB)※宮城県建設業国民健康保険組合の加入者に課税時点で義務教育以下の児童がいる場合 | |

| (9)保険照会同意書(PDF:59KB)※必要な保険者名は別添「保険照会の注意点(PDF:54KB)」参照 | |

| (10)非課税収入申告書(PDF:124KB) | |

| (11)世帯按分対象者の受給者証等の写し(世帯按分を同時申請する方のみ) | |

| ▲目次に戻る | |

| 自己負担上限月額再認定 | |

| 自己負担上限月額の再認定を受けようとする場合 ・自己負担上限月額が変更となる可能性がある事例 ※基準世帯員が増減・変更する場合(保険変更・住所変更・転出・転入・死亡など) ※基準世帯員の課税額が更正決定により変更となった場合 ※保護者が変更となった場合 「上がる」場合・「下がる」場合の両方があることから注意してください。 |

(1)自己負担上限月額支給認定申請書(PDF:89KB) |

| (2)世帯調書(PDF:40KB) | |

|

(3)医療保険の資格情報が確認できる資料の写し ※以下の資料となります。

※マイナンバー連携による資格情報の確認を希望する場合は、不要です。 ※提出対象者は以下の資料を御参照ください。 |

|

| (4)市町村民税課税証明(非課税の場合は公的年金等収入額・合計所得金額の記載のある非課税証明書) | |

| 以下、該当者のみ | |

| (5)非課税収入申告書(PDF:124KB) | |

| ▲目次に戻る | |

| 高額かつ長期 | |

| 「高額かつ長期」の基準に該当する場合 「高額かつ長期」とは、小児慢性特定疾病に認定された患者のうち、階層区分が一般所得1以上の方で、支給認定を受けた小児慢性特定疾病に係る医療費総額が50,001円以上の月が申請月を含む直近12か月以内で年間6回以上ある場合には「高額かつ長期」を申請できます。申請が承認されると自己負担上限額が軽減されます。 |

(1)自己負担上限月額支給認定申請書(PDF:89KB) |

| (2)自己負担限度額管理票の写し ※小児慢性特定疾病医療療養費証明書(PDF:185KB)でも可 |

|

| (3)受給者証の写し | |

| ▲目次に戻る | |

| 世帯按分 | |

|

世帯内に複数の小児慢性特定疾病又は指定難病患者(同一医療保険に属する者)が存在する場合は、世帯内按分対象者となり、自己負担限度額(月額)が当該受給者の上限額を按分した額になります。 受給者本人が小児慢性特定疾病又は指定難病で認定を受けている場合も按分対象となりますが、受給者本人が小児慢性特定疾病又は指定難病で、同一の疾病(例:両方とも潰瘍性大腸炎で認定、等)で認定されている場合は按分対象となりません。 |

(1)世帯按分支給認定申請書(PDF:66KB) |

| (2)対象となる患者様の受給者証の写し | |

| ▲目次に戻る | |

| 保険変更に係る手続 | |

| 保険が変更となった場合 | (1)変更等届出書(PDF:86KB) |

| (2)受給者証の写し | |

|

(3)医療保険の資格情報が確認できる資料の写し ※以下の資料となります。

※マイナンバー連携による資格情報の確認を希望する場合は、不要です。 |

|

| 以下、該当者のみ | |

|

(4)変更後の保険が「国民健康保険組合」若しくは「被用者保険であり、被保険者が非課税」の場合、保険照会のために市町村民税の(非)課税証明が必要 ※提出対象者は以下の資料を御参照ください。 |

|

| (5)無収入証明書(PDF:93KB)※宮城県建設業国民健康保険組合の加入者に課税時点で義務教育以下の児童がいる場合 | |

| (6)保険照会同意書(PDF:59KB)※必要な保険者名は別添「保険照会の注意点(PDF:54KB)」参照 | |

| ▲目次に戻る | |

| 生活保護切替 | |

| 患者が生活保護開始となった場合 | (1)生保切替支給認定申請書(PDF:71KB) |

| (2)生活保護受給者証の写し又は保護証明書の写し | |

| 患者の生活保護が廃止となった場合 | (1)生保切替支給認定申請書(PDF:71KB) |

| (2)世帯調書(PDF:40KB) | |

| (3)生活保護廃止通知書の写し | |

|

(4)医療保険の資格情報が確認できる資料の写し ※以下の資料となります。

※マイナンバー連携による資格情報の確認を希望する場合は、不要です。 ※提出対象者は以下の資料を御参照ください。 |

|

| (5)市町村民税課税証明(非課税の場合は公的年金等収入額・合計所得金額の記載のある非課税証明書) | |

| 以下、該当者のみ | |

| (6)無収入証明書(PDF:93KB)※宮城県建設業国民健康保険組合の加入者に課税時点で義務教育以下の児童がいる場合 | |

| (7)保険照会同意書(PDF:59KB)※必要な保険者名は別添「保険照会の注意点(PDF:54KB)」参照 | |

| (8)非課税収入申告書(PDF:124KB) | |

| (9)社会保険で被保険者が非課税の場合、及び国民健康保険組合の場合は、市町村民税(非)課税証明書を省略することはできません。 | |

| ▲目次に戻る | |

| 氏名・住所・送付先変更 | |

| 氏名・住所・送付先が変更となった場合 | (1)変更等届出書(PDF:86KB) |

| (2)変更事項を証する書類(マイナンバーカード、住民票、免許証、保険証等)※送付先変更のみの場合は不要です。 | |

| (3)受給者証の写し | |

| ▲目次に戻る | |

| 返還 | |

| 死亡その他の理由により医療給付を終了するとき、県外又は仙台市へ転出したとき。 | (1)変更等届出書(PDF:86KB) |

| (2)受給者証原本 | |

|

「返還」については、電子申請サービスによる届出も可能となりました。 |

|

| ▲目次に戻る | |

| 再交付 | |

| 受給者証を棄損・汚損・紛失した場合 | (1)変更等届出書(PDF:86KB) |

| (2)棄損・汚損した受給者証原本 | |

|

「再交付」については、電子申請サービスによる申請も可能となりました。 |

|

| ▲目次に戻る | |

| 療養費払い | |

|

(1)新規申請が認定された方が、当該申請に係る受給者証が交付されるまでの間、医療費を支払った場合 (2)受給者の方が受給者証を提示せずに医療費を支払った場合 (3)自己負担上限月額の減額申請が認定された受給者の方が、当該申請日以降に新たに認定された自己負担上限月額を超える医療費を支払った場合 等に該当し、特定医療費の払い戻しを必要とする場合 |

(1)療養費申請書(PDF:194KB) |

|

(2-1)療養費証明書(PDF:185KB)

(2-2)自己負担上限月額管理票の写し

※(2-1)(2-2)はいずれかを必要とします。 |

|

| (3)受給者証の写し | |

| (4)高額療養費支給決定通知(該当がある場合) | |

| 保護者が死亡後に申請する場合、以下の書類も必要 | |

| (5)委任状(PDF:52KB) | |

| (6)保護者が死亡したことがわかる書類及び受給者と委任者の関係がわかる書類(※保護者・委任者全員の戸籍謄本の写し等) | |

| ▲目次に戻る | |

受給者証の使用について

自己負担上限月額について

自己負担上限月額は、以下のとおり決定されます。

以下の自己負担上限月額と、医療費の2割を比較し、いずれか低い方が窓口での負担となります。

(以下、令和7年7月1日から)

| 階層区分 | 市町村民税課税額及び収入等の状況 | 一般 |

高額かつ長期・重症 |

人工呼吸器等装着者 |

| 上位所得 | 世帯の市町村民税(所得割)課税額251,000円以上の場合 | 15,000円 | 10,000円 | 500円 |

| 一般所得Ⅱ | 世帯の市町村民税(所得割)課税額71,000円以上251,000円未満の場合 | 10,000円 | 5,000円 | |

| 一般所得Ⅰ | 世帯の市町村民税(所得割)課税年額71,000円未満の場合 | 5,000円 | 2,500円 | |

| 低所得Ⅱ | 保護者(患者が18歳以上の場合は患者本人)の市町村民税が非課税で収入等が年額809,001円以上の場合 | 2,500円 | 2,500円 | |

| 低所得Ⅰ | 保護者(患者が18歳以上の場合は患者本人)の市町村民税が非課税で収入等が年額809,000円以下の場合 | 1,250円 | 1,250円 | |

| ・生活保護法の被保護世帯 ・血友病等患者等 |

0円 | 0円 | 0円 | |

|

入院時食事療養費 (「生活保護法の被保護世帯」「血友病等患者等」除く) |

1/2自己負担 |

1/2自己負担 | 1/2自己負担 | |

|

入院時食事療養費 (「生活保護法の被保護世帯」「血友病等患者等」) |

0円 | 0円 | 0円 | |

自己負担上限月額管理票について

受給者の方へ

医療費助成の認定対象となった場合、小児慢性特定医療費医療受給者証及び「小児慢性特定疾病医療費自己負担上限額月額管理票」を交付します。助成対象の医療を受ける際に、指定医療機関の窓口に受給者証と一緒に管理票も提示してください。

医療機関の方へ

子ども医療費助成制度等他の助成制度を併用する場合、併用することにより小児慢性特定疾病医療費としての窓口負担がない場合でも、医療費総額欄に御記載願います。

仙台市に住所を有する方に係る小児慢性特定疾病医療費助成について

仙台市に住所を有する方には、県ではなく、仙台市が受給者証を発行しています。

仙台市に住所を有する方におかれましては、仙台市(以下【問い合わせ先】)にお問い合わせください。

【問い合わせ先】

仙台市こども若者局こども家庭保健課

TEL:022-214-8189

お問い合わせ先

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

同じカテゴリから探す

- 研修会のお知らせ

- 難病・感染症等について

- 令和7年度の特定医療費(指定難病)医療受給者証及び小児慢性特定疾病医療受給者証の更新申請について

- 宮城県難病相談支援センター

- 難病医療費助成制度について

- 小児慢性特定疾病医療費助成を受けるためには

- 小慢さぽーとせんたー

- 宮城県難病・小児慢性特定疾病ポータルサイト

- 在宅レスパイト事業

- 難病指定医の指定について

- 指定難病 指定医療機関について

- 小児慢性特定疾病 指定医療機関について

- 小児慢性特定疾病の指定医について

- 特定医療費(指定難病)助成及び小児慢性特定疾病医療費助成に係る診断書のオンライン登録について

- 指定難病・小児慢性特定疾病 登録者証発行について

- PMH(自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム)について(難病等※)

- 炎症性腸疾患に係る逆紹介先リストについて

- 慢性疾病児童等地域支援協議会

- 宮城県難病医療提供体制整備事業について

- 宮城県在宅人工呼吸器使用患者支援事業

- 難病診療連携拠点病院(難病相談窓口)

- 宮城県成人移行支援センター

- 指定難病等通院介護費用交付事業

- 指定難病、小児慢性特定疾病の医療費助成等の受付機関

- 小児慢性特定疾病医療費助成事業

- 難病対策について

- 指定難病等及び遷延性意識障害対策協議会

- 難病相談の御案内